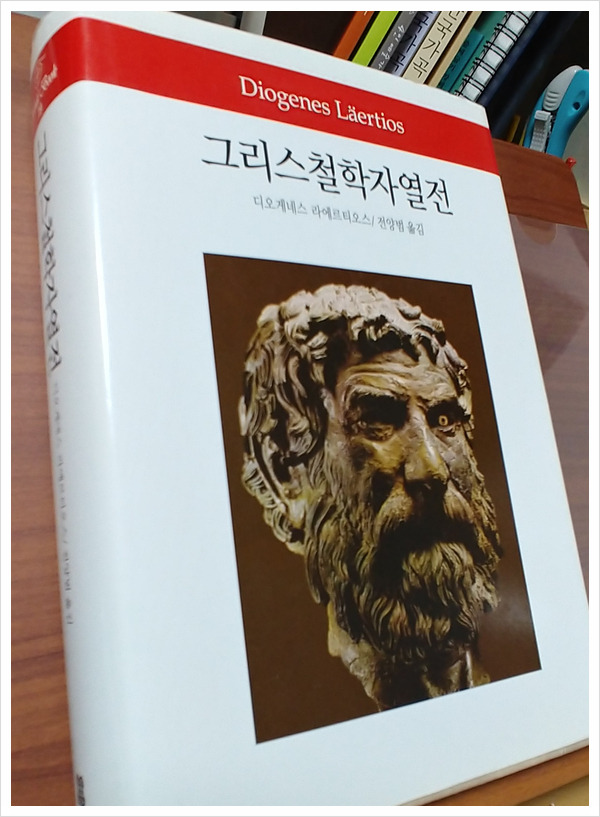

3. 소크라테스의 앎과 삶 -그의 삶의 역정디오게네스 라에르티오스는, 소크라테스는 석공인 소프로니코스와 산파 파이나레테 사이에서 태어난 아테네 사람이고 알로페케 출신이라고 하였다. 이 부분은 플라톤이 기록한 ‘고르기아스’에서 알로페케 출신이라고 밝힌 점에서, ‘테아이테토스’에서 산파 파이나레테의 아들임을 밝힌 점에서, ‘에우티데모스’에서 아버지가 소프로니코스라고 밝힌 점에서 모두 일치한다. 디오게네스는 티몬의 시구를 인용하여 소크라테스가 잘난 체하는 인물로 묘사하였다. 소크라테스는 노예였고 석공인 주제에 법률과 습관에 대해 억지를 부리는 사람이다. ‘그는 그리스의 으뜸가는 주술사이면서 엄밀한 토론을 벌이며 수사술가를 묵사발로 만들면서 아티카 사투리로 헛소리를 해 대는 위선자’라고 혹평하기도 하였다.소..