맹자(372-289BC.)의 ‘맹자

‘맹자’의 저자. 맹자는 전국시대의 인물로서 추나라 사람이며 공자가 인(仁)을 중심으로 덕치사상을 강조한 데 비해 인과 함께 의리(義理, 정의)를 특히 강조하면서 성선설(四端之心)과 호연지기(浩然之氣), 왕도정치(王道政治)를 주장하였다.

‣ 의주리종(義主利從)

맹자가 양 혜왕을 뵈니 왕이 말하였다. “노인께서 천리를 멀다 하지 않으시고 오셨으니, 장차 나라를 이롭게 할 방법이 있습니까?” 맹자가 말하였다. “왕께서는 하필 이익을 말씀하십니까? 다만 인의가 있을 뿐입니다.”

→ 현대 서양의 윤리논쟁에도 공리주의와 의무론이 있다. 벤담이나 밀과 같은 공리주의자의 입장에서 보면 행위의 결과가 '최대 행복'이나 최선의 효과를 가져 올 때 도덕적 정당성을 부여한다. 이와 달리 의무론에서 볼 때, 칸트는 '마음 속에 빛나는 도덕법칙이 명령하는 것'을 의무로 삼아 결과를 고려하지 않고 행위했을 때 도덕적으로 선하다고 할 수 있다고 보았다. 정확하게 일치할지는 모르나 아마도 양혜왕은 공리주의자와 가깝고 맹자는 의무론에 더 가깝다고 할 수 있을 것이다. 왕의 순수한 양심이 백성을 위하는지 아닌지가 덕치의 바로미터(barometer)가 될 것이기 때문이다.

‣ 오십보백보(五十步百步)와 왕도정치(王道政治)의 시작

양혜왕이 말하였다. “과인이 나라를 다스림에 온 마음을 다해서 할 뿐입니다. 하내(河內)지방에 흉년이 들면 그곳의 백성들을 하동(河東)으로 옮기게 하고 떠나지 못하는 백성들을 위해서는 곡식을 그곳으로 옮겨주었으며, 하동 지방에 흉년이 든 경우에도 그렇게 했습니다. 이웃 나라의 정사를 살펴보면 과인처럼 마음을 쓰는 나라가 없습니다. 그런데도 이웃 나라의 백성들이 줄어들거나 과인의 백성들이 늘어나지 않으니 어찌된 일입니까?”

맹자가 대답하였다. “왕께서 전쟁을 좋아하시니 전쟁에 비유해 말씀드립니다. 북이 울리면 나아가 병기날을 부딪다가 패색이 짙어져 방패를 버리고 무기를 끌면서 도망가는데, 어떤 사람은 백 보를 도망간 후에 멈추고 어떤 사람을 오십 보를 도망간 후에 멈추었습니다. 이 경우에 오십 보를 도망간 사람이 백 보를 도망간 사람을 보고서 비겁하다고 비웃는다면 어떠하겠습니까(以五十步笑百步 則何如)?”

왕이 대답하되 “옳지 않습니다. 단지 백 보가 아닐 뿐 도망간 것은 마찬가지입니다.”

맹자가 대답하였다. “왕께서 그 이치를 아신다면 이웃나라보다 백성들이 많아지기를 바라지 말아야 합니다. 백성이 농사철을 놓치지 않게 하면 곡식이 이루 다 먹을 수 없을 정도로 넉넉해지고, 촘촘한 그물을 웅덩이와 못에 넣지 않게 하면 고기와 자라가 이루 다 먹을 수 없을 정도로 넉넉해지며, 도끼를 적절한 때를 지켜 산림에 들여놓게 하면 재목이 이루 다 쓸 수 없을 정도로 넉넉해지게 될 것입니다. 곡식과 고기와 자라가 이루 다 먹을 수 없을 정도로 넉넉하고 재목이 이루 다 쓸 수 없을 정도로 넉넉하면, 백성들이 산 사람을 봉양하고 죽은 사람을 장사 지냄에 유감이 없게 됩니다. 산 사람을 봉양하고 죽은 사람을 장사 지냄에 유감이 없게 하는 것이 왕도정치의 시작입니다(王道之始也).” (양혜왕 상)

→ 맹자는 정치를 왕도(王道)와 패도(霸道)로 구분하였다. 왕도정치는 도덕정치이며 백성이 근본이 되고 백성을 위하는 정치를 뜻하는데 이에 반해 백성을 무력으로 다스리면서도 백성을 도덕적으로 위하는 체 꾸미는 정치를 패도정치라고 보았다. ‘왕께서 전쟁을 좋아하신다’는 맹자의 전제를 두고 볼 때 양혜왕의 정치는 왕도가 아니라 패도를 한다는 것이 분명하다.

‣ 지언(知言)과 양기(養氣) → 부동심(不動心)에 이르는 길

맹자의 부동심(不動心)이 고자의 부동심(不動心)과 어떻게 다른지 공손추가 맹자에게 질문한 적이 있다. 맹자가 이에 대해 설명하였다.

“고자가 말하기를 (1)남의 말에서 이해되지 않는 것이 있더라도 자신의 마음에서 그것을 이해하려고 고민하지 말고(不得於言 勿求於心), (2)자신의 마음에서 편안하지 못한 것이 있더라도 기(氣)에서 그것을 해결하려고 하지 말아야 한다(不得於心勿求於心)."고 했다. (공손추 상)

→ 맹자는 (2)를 인정하였으나, (1)은 인정하지 않았다. 맹자가 말하는 부동심은 의지(意志)가 기(氣)를 통솔하는 것을 말한다. 기(氣)는 요즘 말로 하면 기운, 정서, 충동성에 해당할 것이다. 기운은 몸을 가득 채우고 있으나 의지가 그 몸을 통솔해야 하는 것과 같다. 기가 주체가 아니고, 의지가 주체가 되어야 한다. 하지만 남의 말에서 이해되지 않더라도 그것 때문에 마음으로 고민하지 말라는 고자의 말은 옳지 않다. 남의 말을 이해하려고 애쓰지 않는 것을 부동심이라고 보기 어렵다는 것이 맹자의 견해다. 그래서 맹자는 호연지기(浩然之氣)를 길러야 한다고 하였다. 맹자는 그것이 무엇인지 다음과 같이 말하였다.

“그 기의 됨됨이는 지극히 크고 지극히 강한데, 올곧음으로써 기르고 해치지 않는다면 하늘과 땅 사이를 가득 채우게 된다. 그 기의 됨됨이는 의(義)와 도(道)를 짝으로 삼기에 이것들이 없으면 위축되고 만다. 그것은 의가 쌓여서 생겨나는 것이지 우연히 한번 나의 어떤 행위가 의에 부합되었다고 해서 호연지기를 지니게 되는 것이 아니다... 내가 고자가 의(義)를 맛보지 못한 사람이라고 한 것은 그가 의를 외면적인 것으로 알기 때문이다(告子未嘗知義 以其外之也). 여기서 其(그것)은 義를 지칭한다. (공손추 상)

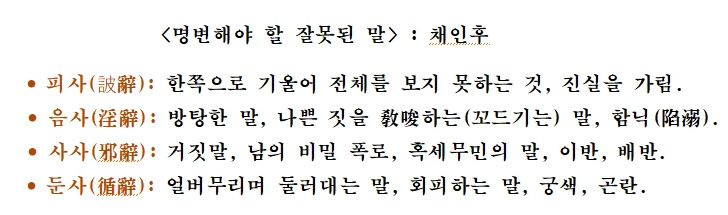

→ 호연지기는 지극히 크고 의로운 마음을 뜻한다. 호연지기는 우연히 저절로 생겨나지 않고 꾸준히 의로운 일을 행함으로써 생긴다. 옳은 일을 꾸준히 한다는 것은 마치 힘을 꾸준히 쓰다보면 힘이 생기는 이치와 비슷하다. 의로운 일을 모아야(集義) 호연지기가 생긴다. 서양의 아리스토텔레스는 습관화된 의지의 훈련이 중용의 덕을 갖추게 한다고 하였다. 맹자도 방법론에서 아리스토텔레스와 유사한 길을 택하고 있다. 부동심에 이르는 길, 호연지기를 기르는 데에는 전제 조건이 있다. 그것은 지언(知言)이다. 지언을 이루면서 그 다음으로 양기(養氣)를 할 수 있다. 양기는 곧 앞에서 언급한 호연지기를 기르는 것이다. 남의 말을 안다(知言)는 것은 무엇인가라는 공손추의 질문에 대하여 “편벽된 말을 들으면 그 가려진 것을 알고, 방탕한 말을 들으면 그 함정을 알며, 간사한 말을 들으면 그 도리에 어긋난 바를 알고, 회피하는 말을 들으면 그 논리의 궁함을 안다.(공손추 상)”고 대답하였다. 곧 지언이란 언어와 사상의 시비, 선악, 진위, 득실을 명료하게 변별하는 것을 뜻한다.

다음으로 양기(養氣)를 위해 할 것은 집의(集義)인데 그 과정은 꾸준하고 지속적이어야 한다. 여기에서 맹자는 심물망(心勿望) 물조장(勿助長)을 강조한다.

‘물조장’이란 말은 송나라의 한 고사에서 시작되었다.

송나라 사람 중에 곡식의 싹이 자라지 않은 것을 안타깝게 여겨 싹을 뽑아 올려 준 사람이 있었다. 그가 피로한 기색으로 집으로 돌아와서 가족에게 ‘오늘은 참 힘들었다. 내가 싹이 자라는 것을 도와 주었다.’고 했다. 그의 아들이 달려가서 보니 싹은 이미 시들어 버린 후였다.

호연지기를 기르는 과정, 곧 의를 축적하는 배움의 과정에서 급하게 서둘러 나아가지도 말아야 하지만 그렇다고 마음에서 잊어서는 안 된다. 후세에 맹자의 이 말을 포은 정몽주는 물조물망(勿助勿望)이라고 했고, 퇴계 이황은 물망물조(勿望勿助)하라고 가르쳤다.

참고한 책

「맹자」, 박경환 옮김, 홍익출판사

「맹자의 철학」, 채인후 지음, 천병돈 옮김, 예문서원

「논술세대를 위한 철학윤리 강의」, 이양호, 이문출판사

이외의 책과 문서들

'인문고전독서 > 동양고전' 카테고리의 다른 글

| 동양사상가 시리즈(4) 장주의 ‘장자’ (0) | 2025.03.07 |

|---|---|

| 동양 사상가 시리즈(3) 노자의 '도덕경' (0) | 2025.03.07 |

| 동양사상가 시리즈(1) 공자와 '논어' (1) | 2025.03.07 |

| 장자, '조릉의 장주' - 산목 편에서 (0) | 2025.03.07 |

| 장자의 렌즈를 통해 본 공자의 생각 (2) | 2025.03.07 |