"국가"는 플라톤 대화편 전체 저작 중에서 가장 많은 분량을 담고 있으며, 초기에서 중기까지 이어지는 방대한 사상과 방법론을 담고 있다. 이 책은 문체나 내용으로 미루어볼 때, 제1권을 제외하고는 모두 중기 이후에 속한다. 미하엘 보르트는 중기 대화편으로 본다. 그러나 내용으로 미루어 볼 때, 제1권은 초기 후기, 제2편~제10편은 중기 후기의 것이라는 점은 확실하다. 그 이유는 이데아(idea), 관여(methexis), 결합(koinonia), 변증법(dialektike) 등의 개념이 제1권에 나타나지 않기 때문이다.

1) 제1권

제1권을 ‘트라시마코스 편’이라고도 한다. 소피스트인 트라시마코스가 정의(正義)는 ‘강한 자가 얻는 이익’이라는 주장에 대해 대화 참여자 소크라테스가 이를 논박하는 과정으로 나타난다. 소크라테스는 올바름(정의)이 이익이 될 수 있음을 인정하면서도 강한 자의 이익을 위한 것은 아니라고 한다. 소크라테스는 의술이나 조타술을 예로 들어서 거기에 사용되는 기술(techne)은 기술의 시혜를 입을 약자를 위한 것이라고 하면서 기술이나 힘을 강자의 이익을 위해 사용하는 것은 올바르게 사용하는 것이 아니라고 하면서 트라시마코스 주장의 문제점을 지적한다.

2) 제2권

글라우콘은 트라시마코스의 주장을 연결해서 ‘올바름’에 대한 논의를 전개하고자 트라시마코스의 편에 서서 소크라테스의 생각을 말하도록 한다. 제2권에서는 ‘올바름(정의)’을 논의하기 위해서 그 자체로서 ‘좋은 것’과 좋은 것들 사이의 차이를 검토한다. ‘올바름’을 이해하기 위해 이론상 작은 나라에서 큰 나라로 가는 것을 예시하면서, 분업과 전쟁, 수호자 교육 등의 필요성을 제시한다. 플라톤은 수호자를 선발하기 위해 교육의 필요성을 제기하고, 그 교육 내용으로서 시가(詩歌)교육에 대해 논한다. 그는 아동 교육에서 신화나 설화, 신들의 다툼 등을 다루는 부분을 비교육적인 것으로 규정하여 제외할 것을 주장한다.

3) 제3권

여기에 플라톤은 시가교육에서 영웅, 죽음과 저승 등의 묘사에서 조심스럽게 다루어야 할 부분들을 언급한다. 또 그는 모방(mimesis)교육의 중요성을 강조한다. 여기에서는 어린이들은 모방을 하게 되므로 거짓된 것, 비극적인 것, 질병, 만취, 좌절, 느슨하고 나쁜 리듬(음악) 등을 배우지 않도록 하고 용기, 절제, 경건, 자유인다움 등을 배울 수 있도록 해야 한다는 점이 강조된다. 이는 일종의 동일시(identification)를 통하여 아이들이 배운다는 점, 태도는 말보다 행위를 통해서 배운다는 점, 음악교육에서 어린이에 맞는 교육이 필요하다는 데에 시사점을 준다. 지혜를 사랑하는 마음으로서 ‘철학(philosophy)’ 개념도 나온다.

4) 제4권

여기에서는 올바른 나라에 대한 논의를 확대해 나간다. 올바른 나라는 아름다운 나라(kallipolis)이며, 시민 모두가 행복할 수 있는 나라이고, 지혜로운 나라이다. 여기에서 올바름과 아름다움은 궁극적으로 동일한 성격을 지닌다는 플라톤의 생각이 들어 있다(kalepa ta kala. 아름다움은 어렵다). 정의로운 나라는 세 계층의 사람들로 구성되는데, 각각의 구성원에게는 각각의 덕성이 필요하다. 통치자는 지혜를, 군인은 용기를, 생산자는 절제의 덕성을 필요로 한다. 특히 절제는 화음(harmonia)과 같아서 지혜와 용기의 덕성과 달리 전 나라에 고루 필요한 덕성이라고 한다. 이들을 위한 교육(paideia)의 개념이 나타난다.

5) 제5권

여기에서는 수호자의 교육에 필요한 6세 교육이 논의된다. 제4권에서 나온 처자 공유의 문제가 교육의 문제로 이어진다. 어릴 적부터 공동체 교육을 위해서 공동 출산과 공동 양육, 여자들에게 평등한 교육의 필요성이 제시된다. 중요한 논술개념인 토론(dialektos)과 쟁론(eris)의 차이에 대한 구분이 나온다. 토론은 사고의 ‘분할(diairesis)’로서 요즘 말하는 마인드맵과 같은 사고훈련과 같다. 쟁론은 ‘낱말(onoma)에 붙들려 있는 것’으로서 요즘 말하는 말꼬투리 잡기와 같다. 아리스토텔레스는 그의 '소피스트적 논박'에서 쟁론적 논의를 '말싸움'이라고 하였고 스피노자는 그의 '논쟁에서 이기는 38가지 방법'에서 '이기는 방법'으로 규정했다. 토론의 목적은 참된 앎을 추구하는 과정이지 승리법은 아니다.

6) 제6권

이 권에서 특히 중요한 유비가 나오는데, 태양의 비유와 선분의 비유가 그것이다. 태양의 비유를 통해서 보이는 것들과 그것들을 볼 수 있게 하는 근원(dynamis.힘)을 논하며, 눈의 힘은 태양에서 분배 받는 것(methexis)라는 것. 혼에 유비시켜도 마찬가지인데, 진리와 실재에 대해 감각적인 것과 지성적인 것을 대비시킨다. 선분의 비유에서는 억측(doxa)이나 확신(pistis)은 가시적이고 감각적인 것이고, 추론적 사고와 참된 앎(epistēmē)은 오직 지성(noesis)에 의해서만 알 수 있는 것으로 대비시킨다.

참고로 유비는 A와 B의 관계는 C와 D의 관계와 같다. 비유는 A와 C가 같거나, 유사하거나 포함관계가 있어야 한다(유비와 비유의 차이).

7) 제7권

여기에서는 지식과 교육의 중요한 개념들이 가장 많이 나온다. 동굴의 비유를 통해서 무지한 상태를 벗어나 참된 앎의 세계로 나아가기까지 교육의 힘이 강조된다. 파이데이아(paideia)는 원래 귀족 자제의 교육을 돕는 노복(奴僕)을 뜻한다. 고통스럽고 힘들더라도 참된 이데아의 세계를 알리려는 교사의 태도, 자유인의 교육, 놀이교육, 변증술의 교육까지 중요한 개념들이 나온다. 특히 혼이 위를 바라보도록 하는 교육은 오늘날 교육에서 목적 있는 교육이 중요함을 시사한다.

8) 제8권

여기에서는 잘못된 정치 체제 4가지(명예정체, 과두정체, 민주정체, 참주정제)와 최선의 정치(철학자가 다스리는 정치체제)를 비교한다.

9) 제9권

참주와 최선자(철인왕)의 극명한 대비를 한다. 특히 제1권에서 트라시마코스가 주장한 정의로운 나라가 강자가 이익이 되는 법정체계라는 주장이 논박된다.

10) 제10권

시에 대하여, 침상 제작자 유비를 통하여 이데아를 말하고, 후반부에서는 사후 세계에 대해 논한다. 레테(lethe) 강의 비유를 통해서 이데아로의 회귀를 이야기한다. 특히 이 장에서는 윤회의 의미를 포함하고 있다.

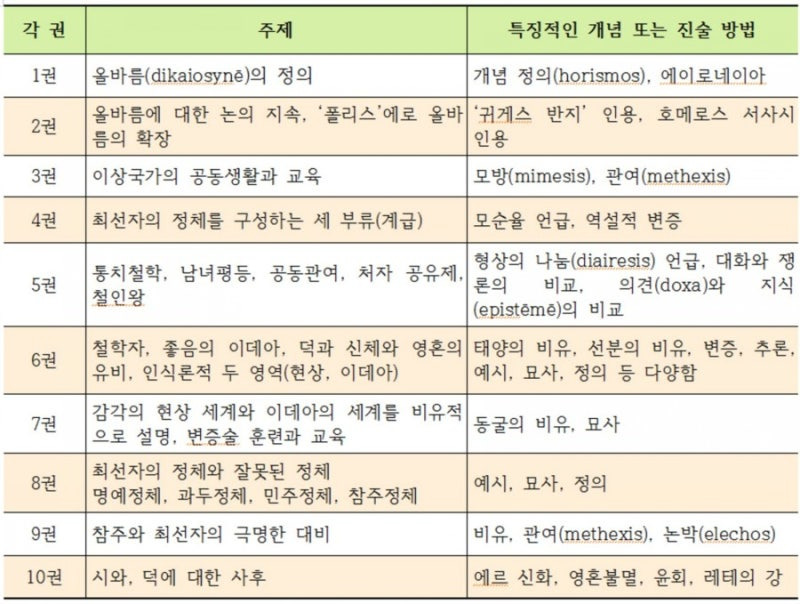

* 도표는 플라톤의 "국가(Politeia)" 전권을 주제와 방법으로 간략하게 분석한 것입니다.

* 도표 그림 9권의 '논박(elechos)'는 '논박(elenchos)'의 오기이므로 바로잡습니다.

#플라톤 #국가 #교육사상 #정의론 #인문고전 #서양고전 #그리스 #보르트 #소크라테스 #파이데이아 #이데아 #변증법 #대화법 #산파술 #태양의비유 #동굴의비유 #중우정치 #소피스트 #트라시마코스 #트라쉬마코스 #관여 #메텍시스 #methexis

다음은 플라톤의 '국가' 4회입니다.

'인문고전독서 > 서양고전' 카테고리의 다른 글

| 플라톤_소피스트의 수사술과 아리스토텔레스의 수사학 -5회 (1) | 2025.03.10 |

|---|---|

| 플라톤 '국가'에 나타난 교육사상 -4회 (0) | 2025.03.10 |

| 플라톤 '국가'에 나타난 교육사상 -2회 (0) | 2025.03.10 |

| 플라톤의 '국가(Politeia)' 개관 - 1회 (1) | 2025.03.10 |

| 베르댜예프(베르자예프)의 비인간화 비판 (1) | 2025.03.09 |